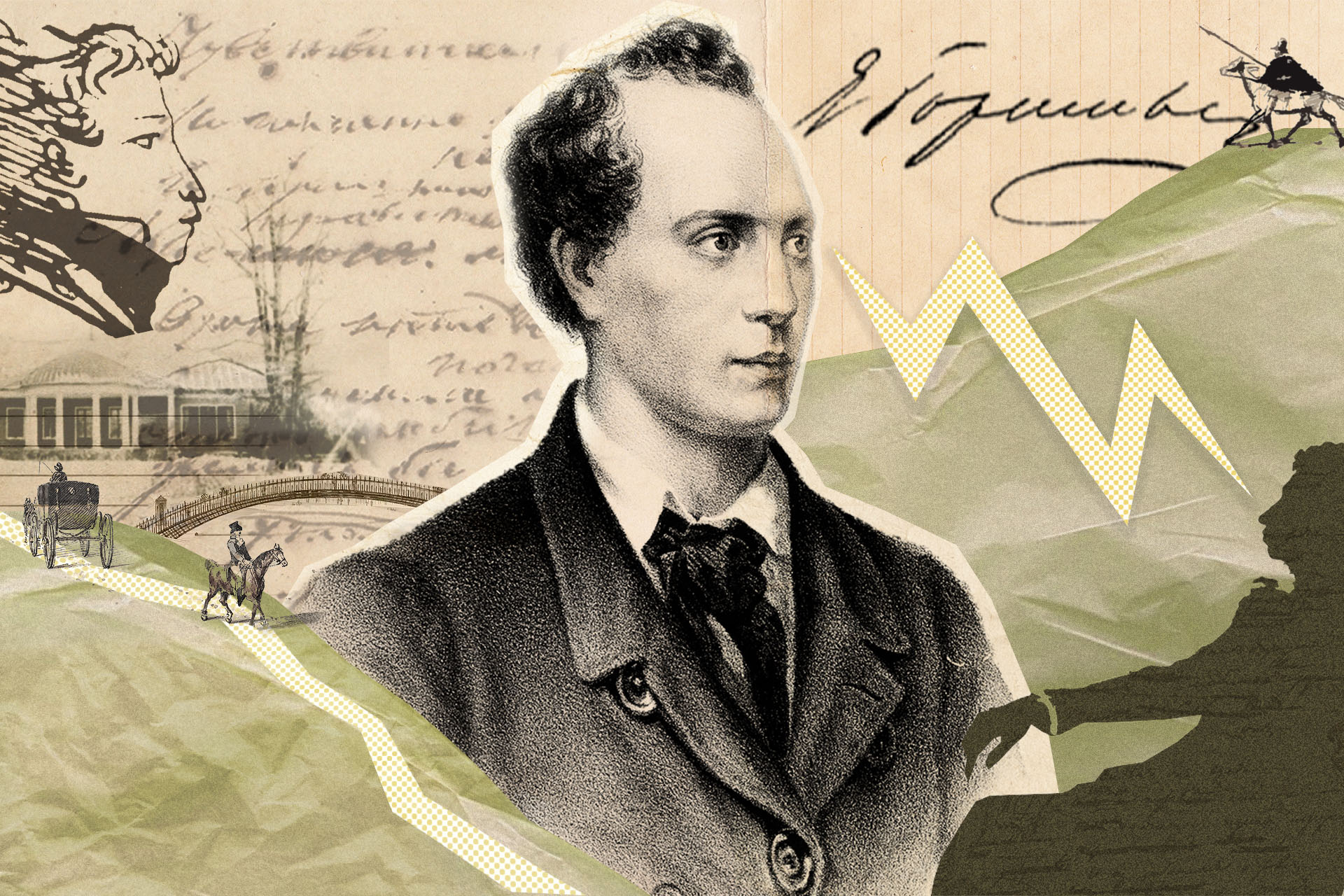

Известный русский поэт золотого века родился в дворянской семье. Отец его был помещик, отставной генерал-лейтенант. В детстве Боратынский учился в частном немецком пансионе в Петербурге, а в 12 лет его отдали в Пажеский корпус. Однако шалости и отказ подчиняться порядкам корпуса привели к тому, что через два года он был оттуда исключен с запретом поступать на военную службу, кроме как рядовым.

После этого несколько лет юноша жил в поместьях родных, начал писать стихи. В начале 1819 года Боратынский все-таки решил пойти по стопам предков и поступил рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. Он поселился в одной квартире с Дельвигом, подружился с Пушкиным, Кюхельбекером, Гнедичем и начал печататься. В 1820 году Боратынский получил унтер-офицерский чин и был переведен в полк своего родственника, стоявший в Финляндии. Суровость северной природы произвела большое впечатление на этого поэта-романтика. В 1824 году он был назначен в штаб генерала Закревского, где увлекся его женой, «Медной Венерой» Пушкина. На следующий год он был произведен в офицеры. В 1826 году из-за болезни матери Боратынский вышел в отставку и поселился в Москве, женившись на Анастасии Энгельгардт — двоюродной сестре супруги Дениса Давыдова.

После издания поэм «Эда» и «Пиры» в 1826 году общественное мнение поставило его в ряды лучших поэтов своего времени. С 1828 по 1831 год Боратынский находился на гражданской службе, в частности как губернский секретарь. После выхода в отставку Боратынский ушел в частную жизнь, обустраивал приданое жены — поместье Мураново (позже — Музей Тютчева, родственника Энгельгардтов).

В 1843 году Боратынский с женой и тремя из своих девяти детей отправился в заграничное путешествие. В Неаполе он скончался от разрыва сердца.

Наряду с написанием фамилии через О — Боратынский, более распространенным в течение долгого времени был вариант с буквой А. Он закрепился в энциклопедиях и словарях, а не последнюю роль в решении этого вопроса сыграло то, что Пушкин, отзываясь о поэзии друга, писал о нем «Баратынский».

Между тем написание фамилии через О доминирует в литературоведении начиная с 1990-х годов и подтверждается биографическими сведениями. Так, фамилия рода Боратынских, как утверждалось в работе племянника поэта, происходит от названия замка Боратын в Галиции. После того как один из представителей рода перешел в русское подданство, из-за особенностей нового языка в написании стала преобладать буква А. Известно, что двойной вариант фамилии доставлял немало хлопот, когда речь шла об официальных документах. Так, сохранилось письмо сына поэта, Николая Евгеньевича Боратынского, в котором он указывает на ошибку в бумагах и объясняет ее происхождение: «…позвольте обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что в предъявляемых документах фамилия моя написана Ба-, а не Боратынский, между тем как коренная орфография — Боратынский… <…> Чуждая буква произошла от обыкновения русских выговаривать О как А, в письмах же часто можно принять эту букву за вторую…»

Сам Боратынский подписывал первые стихи как «Евгений Абрамов сын Баратынской». Однако в официальной публикации произведений и в последнем своем сборнике он использовал в подписи другой вариант — «Боратынский». Так же — через О — его фамилия увековечена на надгробии поэта в Александро-Невской лавре.

Интересная публикация, посвященная творчеству поэта:

Учитель Бродского, первый русский поэт-интеллектуал. Что нужно знать о Евгении Баратынском

2 марта 1800 года родился Евгений Баратынский. К его 225-летию автор «Сноба» Алексей Черников побеседовал с поэтом, историком литературы Валерием Шубинским о том, был ли Баратынский прототипом пушкинского Сальери, что позволяет назвать его первым интеллектуалом в русской поэзии, почему литературное сообщество на долгие десятилетия списало его со счетов, чем он оказался важен для Серебряного века и андеграунда 1960–1980-х, и как открытый Баратынским пессимизм снова и снова оказывается актуальным

Чему Баратынский научил русскую поэзию, в чем его оригинальность среди «поэтов пушкинской поры»?

Поэты пушкинской поры вообще не близнецы. Вяземский мало чем похож на Языкова, например. Уникальность Баратынского — в масштабах и силе дара, прежде всего. И в том, что он был первым в России поэтом-интеллектуалом. У Пушкина мысль как бы растворена в лирической стихии и смягчена ей, у Тютчева она — эманация страшной музыки и живет в ней, а у Баратынского она самостоятельна и беспощадна. А у позднего Баратынского мысль становится почти материальной, как у английских поэтов-метафизиков XVII века.

Про оппозицию Баратынский — Пушкин сказано немало. Почему Баратынского сравнивали именно с Пушкиным?

Просто два великих поэта одного поколения, год разницы, почти одновременно дебютировали (Баратынский чуть позже), принадлежали к одной компании, дружили одно время — как их не сравнивать? Конечно, при всем своеобразии Баратынского (о котором мы говорили выше) масштабы различны, гений Баратынского более локален. И в этом его беда — из-за этого, в том числе, он был недооценен.

А в каких отношениях они находились, чему учились друг у друга? Было ли место зависти в этих отношениях с какой-либо стороны?

Была, как известно, теория И. Л. Щеглова о том, что прототип Сальери — Баратынский. И с ним спорил Брюсов. Но при этом признавался, что в мысли Щеглова что-то есть. Конечно, Баратынский не завидовал Пушкину и тем более не мог его убить. Но по складу таланта он действительно был ближе к Сальери, он был не летучий гений, не «гуляка праздный», а мастер и труженик. «Поэзия должна быть глуповата» — это не о нем.

Пушкин ставил его выше всех современников, хотя до лучших стихов Баратынского не дожил или дожил, но не успел их прочитать. Но и Баратынский был потрясен, когда прочитал после смерти Пушкина «Медного всадника» и другие неопубликованные произведения Пушкина. Хотя пути их в поэзии разошлись. В молодости это расхождение было менее заметным (и они, конечно, учились друг у друга), а потом стало очевиднее.

Как так вышло, что вся литературная среда в 1840-х во главе с Белинским списала Баратынского со счетов?

Белинский не понял позднего и главного Баратынского, не оценил «Сумерки», потому что был глух к этому типу метафизики и находился, что называется, в иной фазе, а он был человек увлекающийся. А вот Некрасов, у которого был гениальный поэтический слух, Баратынского ценил. Ведь даже название его юношеской книги — «Мечты и звуки» — это цитата из Баратынского, из «Финляндии». Потом он восхищался «Признанием». И я сейчас выскажу рискованную мысль: «Несжатая полоса» Некрасова — это, может быть, ответ на «Осень» Баратынского. Смотрите — и там, и там метафора «пахаря», «оратая» используется для описания человеческой жизни. С весьма безотрадным итогом.

Баратынский и Боратынский — это один и тот же поэт или две его каких-то ипостаси? Последний сборник он подписал вторым вариантом своей фамилии — насколько это решение концептуально?

Он всю жизнь писал то так, то эдак. В этом нет никакого сложного умысла. Вообще, правильно — Боратынский. Это фамилия его предков, родовая фамилия, в документах так. Я пишу «Баратынский» просто по привычке.

Чем Баратынский оказался важен и интересен для Серебряного века — да еще и наравне с Некрасовым, который считал его «поэтом второго ряда»? Как модерн осваивал Баратынского и какие его находки развивал?

Статья Некрасова «Второстепенные русские поэты», если вы имеете в виду ее, апеллирует к читательским стереотипам, для которых первостепенные — только Пушкин и Лермонтов. А Некрасов в этой статье, например, открыл и прославил Тютчева — то есть он корректирует эти стереотипы.

Для Серебряного века Некрасов особо значим не был, хотя ему отдавали должное. А Баратынский был, потому что его поэзия связана с идеалистической философией и потому, что его лирические ходы были не совсем обычны для романтизма и вообще для XIX века. В конце этого века, когда почти все в России были глуховаты к поэзии, в стихах ценили слащавый лиризм, пафос и «народность». Сложную мысль и своеобразие языка не ценили, и если посмотреть статью о Баратынском в «Брокгаузе», там у него выделяют совершенно не то, что любим мы, — не «Осень», «Запустение», «Недоноска», «Пироскаф», а наиболее банальные стихи, такие, как «На смерть Гте». А Серебряный век открыл подлинного Баратынского.

В СССР Баратынский уже ведь занимал почетное место в первом ряду отечественных классиков. Процесс канонизации советской властью Некрасова и Пушкина понятен, но зачем ей Баратынский? И как советское литературоведение интерпретировало его, чтобы эта канонизация состоялась?

Нет, сперва не занимал. У него была репутация «первого во втором ряду». А в 1960-е это стало пересматриваться, его высоко ценили в кругах тогдашней интеллигенции. У Бродского был просто культ Баратынского. Именно тогда он снова «поднялся» в иерархии (что смешно отражено в фильме «Доживем до понедельника», где Баратынского цитирует прогрессивный и фрондирующий учитель истории, а тупая, отсталая литературница не опознает цитаты).

То есть Баратынский оказался важен и для андеграунда 1960—1980-х?

Да, повторю — очень важен. Особенно для Бродского, который был близок Баратынскому по поэтике, и Виктора Кривулина, который собирался писать его биографию.

Вы часто говорите о поэтах с особой ролью — «завершителях» определенных эпох. Таким был Арсений Тарковский для Серебряного века, такова и ваша поэтическая миссия в среде авторов позднего ленинградского андеграунда. А Баратынского можно отнести к этой категории — как завершителя гармонической эпохи, последнего поэта гармонии, у которого мир еще не распадается? Или это, наоборот, скрытый новатор, предтеча другой эпохи?

Как о завершителе я говорил именно о Тарковском. В совершенно другом смысле завершителем был Блок. Баратынский — нет, конечно… Он как раз нарушал гармонию. Можно сказать, что он связывает XVIII век (с его рационализмом и в то же время — в русской поэзии — с барочной «физиологичностью» образов) с XX. Не только в стилистическом, но и в идейном смысле.

Баратынский был романтическим пессимистом — это не невидаль, но тональность и обоснование его пессимизма были очень похожи на еще одного его великого современника — итальянца Джакомо Леопарди. Они тоже были почти ровесниками и умерли в одном городе, в Неаполе, с разницей в семь лет. Этот тип пессимизма стал понятен в XX веке, и, может быть, сейчас он понятен снова, потому что мы живем в момент, когда прогресс в очередной раз оказывается иллюзорным.

Читателям библиотечно-информационного центра о творческом и жизненном пути поэта рассказала Ариана Поручевская, заведующая БИЦ. Прозвучал один из самых пронзительных русских романсов «Разуверение», музыка М.И.Глинки, стихи Е.А.Баратынского, в исполнении великого тенора — Сергея Лемешева. Романс «Нет, обманула вас молва…» – музыка М.Кукулевича — исполнил артист театра «Каламбур», клубного формирования при БИЦ.